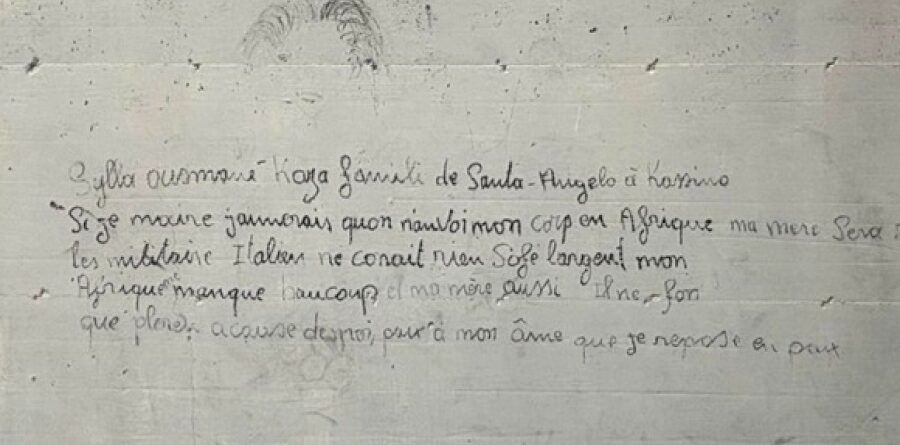

Tra qualche giorno sarà un nome fra tanti, una meteora passata per la porzione di cielo che va dall’Africa all’Europa e che si è infranta su un’Italia fatta di pregiudizi, reclusione, ostracismo, sbarre, incomprensione popolare e di Stato. Ousmane Sylla aveva poco più di vent’anni e si è impiccato nel centro di rimpatrio per migranti di Ponte Galeria a Roma. Ha lasciato sé stesso esanime e una scritta su un muro.

Un ruvido e al tempo stesso commovente testamento di una vita non vissuta, di un passato inesistente, di un presente negato, di un futuro impossibile da scorgere: «Vorrei che il mio corpo sia riportato in Africa, mia madre ne sarebbe lieta. I militari italiani non capiscono nulla parte il denaro. L’Africa mi manca molto e anche mia madre. Non deve piangere per me. Pace alla mia anima che io possa riposare in pace».

Ousmane era originario della Guinea, paese con cui l’Italia non ha nessun accordo per i rimaptri. La sua detenzione nei CPR, prima a Taranto e poi a Roma, era quindi qualcosa che produce un corto circuito insuperabile, un groviglio di burocrazia non risolvibile con un semplice taglio gordiano dei nodi che si formano. Otto mesi passati nella città pugliese e, per diretta disposizione del famigerato “Decreto Cutro“, altri dieci li avrebbe dovuti trascorrere a Ponte Galeria.

Un calvario per un profugo che aveva lasciato alle spalle gli scampati pericoli tra deserto, trafficanti umani e mare. E’ proprio quando pensi di aver toccato la riva e, con essa, un aggancio seppur minimo alla speranza di una nuova esistenza, che i pensieri, sogni e immagini, che ti hanno aiutato a sopravvivere fino a quel monento, si infrangono contro le inferriate dei centri di permanenza. Si chiamano così, ma dovrebbero essere definiti altrimenti.

Perché, come nel caso di Ousmane, diventano delle prigioni, tra le tante che uno si porta già dentro. Fatte di sensi di colpa, di disagi che non ti abbandonano mai e che prescindono dal diritto italiano, da quello europeo e internazionale. Noi non potremo mai sapere fino in fondo, se non dai racconti dei migranti stessi, quali siano le emozioni che provano durante queste odissee e queste reclsuioni forzate da norme che pretenderebbero di preservare l’Italia dall'”invasione” e dalla “sostituzione etnica“.

Ma una cosa la sappiamo: i migranti non muoiono nei CPR. Muoiono a causa dei CPR. Queste strutture in cui arrivano coloro che non hanno un permesso di soggiorno, mostrano il volto più crudo di una politica che non rispetta il minimo indispensabile dei diritti umani. Le tante fotografie che si possono scorrere in siti Internet che sono divenuti dei preziosi dossier di denuncia e, quindi, di stimolo alla conoscenza di questi lager moderni, mostrano ammassamenti di persone che dormono su materassi in terra.

Spesso e volentieri le condizioni igieniche sono a dir poco precarie: mancano l’acqua calda, i medicinali, le cure ambulatoriali, servizi di cura psicologica. Molti migranti, al momento di fare la domanda di asilo per non risultare irregolari, non sanno nemmeno quali siano gli iter burocratici da seguire. I centri si sono trasformati, dalla loro istituzione con la Legge Turco-Napolitano, da temporanei luoghi di ospitalità (in principio si trattava di trenta giorni) a grandi recinti in cui si sta rinchiusi fino ad massimo di un anno e mezzo.

Le modificazioni legislative, intervenute nel corso del succedersi dei diversi governi di destra (e di centrosinistra), non sono andate nella direzione di un miglioramento delle condizioni della popolazione migrante lì “ospitata” (verbo che fa davvero amaramente sorridere e necessita della virgolettatura), ma hanno seguito l’intento di un rafforzamento dei controlli, di una compressione dei diritti umani, di una limitazione della dignità stessa delle persone.

Ci troviamo nella paradossale situazione per cui, non essendo davanti ad illeciti penali, ma ad un regime di controllo amministrativo esercitato dallo Stato nei confronti dei migranti, la loro condizione esistenziale all’interno dei CPR risulta ancora più proibitiva e priva di qualunque logica afferibile al complesso del diritto tanto italiano quanto internazionale.

Quella che possiamo oggettivamente definire come una “detenzione” dei migranti entro i dieci centri adibiti a questo utilizzo (sparsi tra Puglia, Sicilia, Sardegna, Piemonte, Friuli Venezia – Giulia e Basilicata), fa, col passare inesorabile del tempo, emergere tutta una serie di contraddizioni anzitutto con la nostra Costituzione e, di conseguenza, col ruolo di amministrazione che tocca al Ministero dell’Interno e a quello della Giustizia.

La questione dei rimpatri viene tanto dibattuta sul piano propagandistico come buon proposito di riportare a casa coloro che vi sono appena prima fuggiti per via della fame, delle guerre, delle carestie e delle occupazioni occidentali di interi comparti economici che altrimenti darebbero sviluppo e da mangiare anche alle popolazioni locali africane. Si tratta dell’ennesima speculazione politica sulla pelle di gente che si affida alla corrente di filiere disumane di sfruttamento della disperazione di milioni di individui dimenticati dal resto del mondo.

Non c’è dubbio che in merito ai rimpatri si sia innanzi a bilateralismi politici, a reciproci riconoscimenti di autorità e, quindi, a contropartite che vengono messe sul piatto della bilancia in termini economici nel momento in cui uno Stato chiede ad un altro di riprendersi i suoi cittadini. Il mercanteggiare fa parte del capitalismo e del liberismo. Sistemi in cui tutto è merce: dalle risorse naturali agli animali tanto non umani quanto umani. Non c’è scrupolo che tenga.

Nemmeno nei confronti di legislazioni interne che cercano di coprire dei vulnus del diritto davanti ad una velocissima mutazione antropologico-sociale dei tempi. La “protezione umanitaria” che si riservava a chi non rientrava negli status di rifugiato politico o di migrante economico era stata convertita in una protezione definita “speciale” dal precedente governo, per valutare gli eventuali «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano».

Una precuazionalità che mirava a non far rientrare l’Italia nei tanti garbugli legislativi, più che altri volta ad evitare grane piuttosto che a riconoscere al migrante una possibilità di non essere rimpatriato laddove potessero sorgere controversie bi o più laterali con altri Stati. Ma, nonostante, tutto, esistevano almeno tre tipi di riconoscimenti di diritto all’accesso per l’asilo nel nostro Paese.

Nemmeno a dirlo, visto che si trattava di una battaglia storica dell’ultima Lega nazionalista salviniana, proprio l’eccezionalità della “protezione speciale” è stata messa sotto accusa dal governo Meloni e minacciata di essere espunta dal novero delle garanzie previste dalle Legge ad adiuvandum di quelle già esistenti e, quindi, implementante tanto il diritto di asilo per motivi politici quanto quello per ragioni umanitarie (la c.d. “protezione sussidiaria” per chi viene, fondamentalmente, da paesi in guerra).

Qui si ricollega la tragica prosecuzione della storia del migrante che oltrepassa i confini del proprio paese, del deserto, del mare e rientra nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. C’è un filo nero, fatto di xenofobia, di razzismo malcelato, di ostilità nei confronti di una globalizzazione umana, intriso di una italianità intesa come riconoscimento etnicocentrico, che deve uniformare tutto e tutti, dai comportamenti al voto, dal pensiero alle Leggi e che, dunque, è il collegamento tra l’invivibilità della vita prima, durante e dopo le detenzioni nei CPR.

Chi riesce ad uscirne, a differenza dei tanti Ousmane che vi hanno perso la vita o ne sono rimasti provati psico-fisicamente per lunghissimo tempo, e trova un posto nella società italiana ed europea, non sfugge facilmente a tutta la catena di pregiudizi e di vessazioni che trova direttamente o sottilmente indirettamente ogni giorno in ogni ambito di questa nostra quotidianità che osiamo definire “civiltà occidentale“. La questione è economica, sociale, civile e morale. Quindi è, come spesso tocca sottolineare quando si parla di diritti umani, anzitutto culturale.

Ma la cultura di per sé è un concetto astratto se non la si riempie di contenuti, se non la si supporta con atti politici che, quindi, siano il primo gradino di un riconoscimento di una uguaglianza che non deve avere confine alcuno. Il punto da cui partire è proprio questo: la riproposizione dell’egualitarismo come elemento sostanziale tanto della nostra Costituzione repubblicana quanto del Paese-Italia come unità collaborativa di una comunità che si deve riconoscere in un approccio antico e nuovo al tempo stresso.

Antico, perché ci riporta alle soglie di un umanesimo culturale che si compentra con la rinascita dei valori universali attraverso l’età illuministica e che, per questo, sostiene, stando sempre più dietro le quinte del tempo, il moderno sviluppo dell’umanismo in chiave moderna. Nuovo perché necessita di un continuo aggiornamento ideale, morale e civile entro i cardini della contestazione critica nei confronti del capitalismo liberista.

Diritti sociali e civili, e complessivamente diritti quindi umani ed animali, si tengono proprio nell’affermazione di una inscindibilità delle prerogative di ciascuno nell’ambito della convivenza civile. I migranti, senza alcun dubbio, sono oggi esseri umani trattati dalle Leggi, e considerati da molta parte della politica di governo e dal sentire comune che viene da questa ispirato, come persone e cittadini inferiori. Per provenienza, per cultura, per mentalità, per tradizione. Per il colore della pelle.

Ousmane e tutti coloro che non ce l’hanno fatta, non sono la sconfitta di sé stessi. Sono la nostra sconfitta. Soprattutto di noi comunisti, gente di sinistra, progressisti; noi che non siamo riusciti a rendere maggioritarie nella popolazione quelle clausole di salvaguardia dei diritti fondamentali di ogni essere vivente. Noi siamo responsabili di una insufficienza di questi tipo davanti alla Storia che ci succederà.

La destra al governo è responsabile di tutto il resto: della permutazione tra diritti e doveri, del ricatto cinico tra le storie dei popoli, della presunzione di innocenza di sé stessa qualunque atto svolga nel nome della Patria, della Nazione, dell’Italia in quanto eccellenza morale, dote acquisita da un valore storico di cui prova a vivere di rendita (e lo fa, peraltro, molto malamente, con tanto revisionismo e molta poca storicità dei fatti).

La destra al governo è responsabile del ridimensionamento dei diritti di coloro che sono più deboli, fragili, privi di garanzie e tutele e, quindi, è un elemento peggiorativo che ci allontana da quella necessità di tendere all’egualitarismo in quanto punto di osservazione di una nuova dimensionalità dell’universalismo che oggi retrocede in modo esponenziale. La narrazione tossicissima dell’invasione e della sostituzione etnica va denunciata apertamente, senza mezzi termini.

Alla lotta sul piano culturale, politico e giuridico, di chiaro impianto parlamentare, va associata quella culturale. Ad iniziare da una scuola pubblica che non risponde al governo del suo insegnamento, ma solo alla Repubblica, perché essa stessa ne è parte e, quindi, deve avere nella Costituzione la sua bussola di orientamento. I valori morali e civili non sono quelli che, di volta in volta, un esecutivo pretende di suggerire alla popolazione.

I valori sono soltanto quelli che, se possibile, la nostra coscienza dovrebbe manifestare attraverso una piena condivisione di un vivere civile che la nostra Carta fondamentale ci mette davanti ogni giorno da quasi ottant’anni a questa parte. Certo, tra i princìpi e l’attuazione dei medisimi sta quel mare magnum di contraddizioni che sono proprie dell’intersezionalità tra sovrastruttura politica struttura economica. Gli interessi di pochi come macigno su quelli di tanti.

Ripartire dall’egualitarismo significa anche questo: oltrepassare l’egoismo di classe, mettere fine ad ogni tentazione di superiorità etnica, di legislazione speciale che possa distinguere per origine, per condizione sociale, per cultura, per il colore della pelle. Facile a dirsi? Nemmeno tanto, perché ogni volta che lo si dice o lo si scrive, inevitabilmente si passa sotto la forca caudina dell’osservazione retorica affidata al proverbio: «Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare». La tomba del Mediterraneo, sicuramente.

MARCO SFERINI

6 febbraio 2024

foto: screenshot tv