I danni che possono fare le parole sono tantissimi. Perché le parole sono un mezzo, uno strumento attraverso cui esprimiamo le nostre idee, ciò che pensiamo, che vogliamo, che rifuggiamo. E, siccome sono un mezzo, a seconda dell’utilizzo che se ne fa, possono essere un ottimo veicolo di condivisione di valori positivi e di costruzione di armonia collettiva, oppure possono diventare il caravanserraglio in cui dare rifugio alle peggiori istintualità che nascono tanto da fraintendimenti dolosi o da induzioni al fraintendimento molto, molto pelose.

Caso mai ci fosse stato nella storia dell’umanità un’età dell’oro della verità dei fatti, sganciata dalla verità sui fatti che la cosiddetta “informazione” ci propina quotidianamente, sarebbe bene esserne edotti; ma a memoria, non salta in mente nessun tempo in cui gli animali umani (in quanto parte dell'”animalità“) abbiamo troncato il rapporto con la menzogna, con la diceria, con la contorsione perversa di un favolismo grigio e tenebroso, tutto rivolto al sovvertimento del verosimile o della verosimiglianza.

Perché la verità di per sé è un’utopia se pensata in grandi dimensioni. Se ridotta all’oggettività dei sensi, allora è quella parziale verità sensibile che rimane comunque ostaggio di una interpretazione soggettiva, nonostante il suo carattere ontologico. Quindi meglio parlare, anche quando si ascoltano notizie da telegionali, dalla radio e tanto più dai siti internettiani, di verosimile e non di vero. Obi-Wan Kenobi lo rivela a Luke Skywalker: molte delle verità che affermiamo, dipendono dai nostri punti di vista.

E fin qui anche chi fa giornalismo ne converrà: la notizia è il fatto, tutto quello che gli si ricama intorno, tra ipotesi, se, ma, forse, sicuramente, invece, oppure, sono avverbializzazioni di una comunicazione che dimentica piano piano il fatto ed entra sempre di più nel punto di vista. Non è nemmeno tanto una questione di semantica, quindi di significati espressi dalle parole. Perché se un palazzo crolla, ad esempio, io potrò dire che è crollato. Il fatto sussiste, c’è, è evidente e incontestabile. Sempre che il palazzo sia per davvero crollato.

Se è così, allora il racconto successivo è una narrazione, quindi un punto di vista. Si circostanzia la verità dei fatti nel momento in cui si conviene sulle ragioni del crollo. Quindi, ontologicamente parlando, è dell’oggettività che andiamo cercando nel momento in cui ragioniamo della verità qui ed ora: ossia della dimostrazione della stessa secondo metodi che possono dirsi epistemologici, perché i motivi dell’appiattimento al suolo delle Twin Towers sono anche politico-terroristici (ed economico-finanziari), ma il perché quegli edifici siano spariti dall’orizzonte visivo di New York è qualcosa che attiene, come spiegazione pratica, alla scienza.

Alla scienza delle costruzioni, quindi all’ingegneria, alla meccanica, alla fisica, a tutto quello che appartiene all’oggettivo, al dimostrabile in quanto ripetibile ugualmente seguendo determinate combinazioni di elementi, di metodi propriamente, appunto, scientifici. Le parole, dunque, sono narrazione dell’evidente o speculazione sull’evidente stesso. La nostra claustrofobica modernità ci ha circuitato in un complesso labirinto di ossessioni che si rifanno alla velocità del pensiero, alla estrema dinamicità del linguaggio, all’immediatezza dei concetti espressi per lo più con le immagini.

L’era di Internet è iniziata non con i social. Un tempo al centro della Rete con la erre maiuscola c’era una commistione di interesse tra immagine e scrittura: per la maggiore andavano i siti web in cui si leggeva e si leggeva, si stampavano articoli, si copiava e incollava per citare, per riprendere e argomentare ancora. Non che oggi non lo si faccia più, ma nessuno può negare che l’avvento di queste protesi del tutto memiche, rappresentate da Instagram o da messaggistiche che divengono sempre più scambi di “gif“, hanno fatto fare un salto veramente generazionale ad Internet.

Il cattivo utilizzo dei social è, di per sé, un cattivissimo utilizzo di Internet nel suo insieme. Una vera e propria rivoluzione nel mondo delle comunicazioni: il passasggio dall’unilatalismo di giornali, tv e radio che comunicavano solamente nei nostri confronti e senza poter intervenire se non tramite le “lettere al direttore“, ad una interazione pressoché totale, assordate, rindondande per davvero, dove tutti possono sapere tutto quello che tutti vogliono condividere e dove non c’è più un confine certo tra vero e non vero, tra vero e verosimile, tra verosimile e palesemente falso.

La trasformazione del linguaggio e della scrittura è avvenuta non solo in favore di tutta una serie di inglesismi che costringono i “boomer” (come chi scrive) a ricercare su Google il significato di parole assolutamente sconosciute e frutto di un sincretismo tra “slang” moderni e pseudo-cultura internettiana delle giovanissime generazioni, ma si è proiettata ben al di là del confine perifrastico di una temporalità dei termini che non obbedisce più ad una logica concettuale: il ricorso alla comunicazione inconica (termine inflazionatissimo!) soppianta la possibilità di esprimersi attraverso le parole.

La stragrande maggioranza della cosiddette “fake news“, delle false e falsissime notizie che, dunque, essendo tali, notizie di per sé già non sono, è veicolata da “meme” (quindi da cartoline quadrate in cui l’immagine è fissata insieme a grandi titoli fatti di due, al massimo tre righe che escono in primo piano con una grafica che colpisce visivamente). Il significato delle parole, molto spesso, è trascurato a tutto discapito anche di concetti brevi ed estremamente banalizzanti.

La semantica fa passi indietro da gigante rispetto anche soltanto a qualche decennio fa. La cura per ciò che si scrive è soppiantata dalla incuranza per ciò che si vuole con ostinata malevolenza comunicare. La superficialità è la cifra con cui si misura la retrocessione inculturale di una massiccia portata di scambi di para-concetti che diffondo ciò che è più facile far credere nell’era delle “fantasie di complotto“. Ne esce a pezzi anche la pragmatica grammaticale, quindi tutto quell’articolato studio di un linguaggio che è in stretto rapporto con l’azione di chi parla.

Chi sforna meme in quantità per un fine politico, per impressionare nell’immediatezza di una comunicazione scarna e diretta il proprio sostenitore o la propria sostenitrice, ha buon gioco in un mercato della disinformazione che alimenta l’incertezza costante di una popolazione mondiale smarrita tra tante crisi globali: economica, bellica, ecologica, istituzionale, culturale, civile e morale. Non si può non associare questi piani ad una interscambiabilità quasi congenitamente endemica ormai.

Soldi e potere, politica e finanza, produzione e lavoro, ambiente e profittualità, mostrano i segni più evidenti dell’interdipendenza di fattori che struttura e sovrastruttura si scambiano quotidianamente. Chi ne fa le spese è il significato delle parole, la mutevolezza di un linguaggio che cambia non in virtù di processi socio-cultural-antropologici per come li abbiamo conosciuti fino a pochi decenni fa, ma con la repentinità imposta da una sorta di “acronia” della semantica stessa.

Un tempo, diciamo fino alla fine dell’Ottocento, si potevano distinguere due tipologie nel campo della semantica: una “diacronica” e una “sincronica“. La prima appartiene ad un filone di studio che ha individuato regole di mutamento del linguaggio in una prospettiva storica naturalmente legata ai cambiamenti di tipo sociale tanto quanto in quelli di livello internazionale. Anzitutto sul piano delle relazioni tra gli Stati. La seconda, invece, è una scuola che analizza la sincronia dei significati, studiandoli nella scomposizione dei costituenti, ingrandendoli sotto la lente dello strutturalismo e di altre correnti della linguistica.

Si può anche oggi tentare un approccio allo studio della comunicazione con un metodo diacronico da un lato e sincronico dall’altro: si può prescindere da chi interloquisce e, quindi, prendere in considerazione il significato prescindendo dalla roboanza modernista del significante che, proprio nella ripetitività dei concetti, non fa che tentare di prendere il sopravvento sul significato stesso per alternarne una ontologica espressività concettuale.

Il significato è un concetto. Il significante è, per così, dire la “sonorità“, il modo appunto attraverso cui si esprime una parola, un pensiero. Pochissimi fra noi, oggidì, non utilizzano messaggistiche e chat per comunicare. Persino ottuagenari e anche più longevi sono individuabili a volte come solerti frequentatori di gruppi in cui ci si scambia ogni giorno centinaia di messaggini accompagnati dalle faccine gialle, da altre mille “emoticons” (icone emotive, nella barbara nostra madre lingua…). Queste ultime dovrebbero avere la funzione del significante.

Dovrebbero, quindi, far intuire la tonalità vocale con cui si scrive quella frase ed impedire fraintendimenti di sorta, visto che il ricorso alla punteggiatura è la vittima predestinata di ogni orrorifica e allucinante conversazione smartphoniana. Se saltano virgole, punti (pietà per il punto e virgola anche qui largamente inutilizzato…), punti esclamativi ed interrogativi, che almeno le emoticons ci aiutino a capire qualcosa nella nuova sematica del linguaggio artificiale che si imposta nell’era dell’intelligenza che porta quell’aggettivazione con sé…

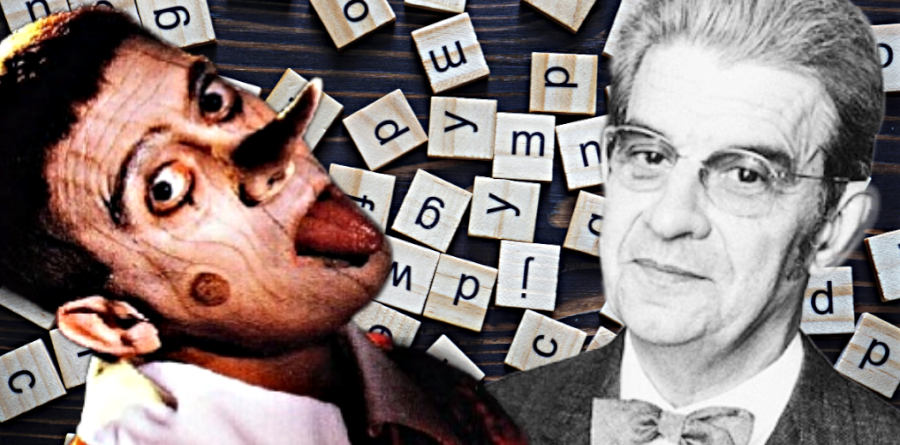

Il significato, come “idea” della parola è soppiantato dall'”immagine” della parola. Il concetto visivo, dunque, supera il concetto scritto o verbale. Rispetto alla parole che esprimono un pensiero, il pensiero viene tradotto in meme, in specchi che distorcono la precisione del linguaggio. Le parole, affermava Carmelo Bene, danno vita ad un linguaggio che trafora, che trapassa e, aggiungiamo noi, se utilizzate male, fanno ancora più male di quello che si vorrebbe fare pensandole per tali scopi.

Sempre Carmelo Bene, citando Jaques Lacan, ci ha più volte spiegato che il significato è un “sasso” in bocca al significante: il suono viene prima della parola. In principio dunque sarà anche stato il Verbo ma molto più inteso come qualcosa di fonico, di emozionalmente esprimibile con un suono piuttosto che con una serie di segni scritti. Il significante non sfugge al significato. Ma oggi il significato sfugge a sé medesimo, perché è astratto dal contesto e catapultato nella baraonda di frastuoni che non permettono di capire le emozioni che provengono anzitutto dalla scrittura.

Social, chat e prolungamenti internettiani della comunicazione grafica, non solo hanno mortificato la straordinaria espressività della scrittura che si dilunga per spiegare e per circonstanziare al meglio i propri pensieri, ma hanno reso la parola, il verbo, il segno una appendice della visibiltà comunicativa. Il significante e il significato sono convenzionali e dovrebbero, pertanto, subire tutte quelle mutazioni semantiche di cui si diceva poco sopra e che tra fine Ottocento e metà del secolo scorso le due scuole citate studiavano attentamente.

Il ricorso alla perifrasi non è più oramai rappresentata da una voluta semplificazione dei concetti, ma addirittura si rifà alla immediatezza (apparentemente) risolutrice dell’immagine come capacità di sintesi estrema. Ne consegue un impoverimento culturale, perché si legge meno, si approfondisce molto meno ancora e si guarda, si guarda, si guarda cercando di penetrare le immagini che sono piatte come la loro comunicazione.

Del resto, parafrasando sempre Bene, che richiamava ovviamente Lacan, se “il significato è un sasso in bocca al significante“, è ancora più evidente oggi che il significante è una “urgenza” davvero massima di precedenza rispetto al contenuto. La mutazione genetica del linguaggio moderno esponenzializza questa frenesia anti-conoscitiva e ne fa il suo esatto contrario: sembra di apprendere e invece ci si getta nella più disperante ignoranza diffusa su larga scala, perchè ci si affida ad un copia e incolla ideale di icone più che di concetti.

C’è una pigrizia mentale così estesa, una stanchezza da apprendimento che è direttissima espressione di una fame di esistenza che non si può soddisfare in una brevità del nostro tempo che ci viene ripetuto come concetto fondamentale dell’inadeguatezza umana rispetto all’essere ed all’esserci. La pesantezza ontologica rimarca i caratteri di una grevità del dire e del fare: non c’è tempo per riflettere ma solo per conoscere a livello dell’acqua, senza andare nel profondo, senza provare a pensare. Soltanto provando a sapere ciò che serve per non uscire dal branco.

Così, chi si diverte a scrivere queste righe, fuggendo dalla cecità (anti)semantica dell’oggi, provando a giocare con le parole per rilassarsi un po’, farà la fine del giullare scanzonato di corte: divertirà e tutti penseranno sia solo un buffone. E’ la dannazione dei tempi che permette, almeno questo, di scavarsi attorno la fossa in cui gettarsi insieme ad un po’ di lagnanze e un pizzico di infelice orgoglio per aver almeno provato a capire. Non certo a dare un senso.

MARCO SFERINI

7 aprile 2024

foto: screenshot ed elaborazione propria, Carmelo Bene nel “Pinocchio” e Jacques Lacan