La geografia politica del voto parlamentare e presidenziale turco riferisce un quadro abbastanza chiaro di quello che è oggi la situazione sociale di un paese che per lungo tempo ha convissuto con una idea di sé stesso diversa da un plurisecolare dominio imperiale e una modernità attuale in cui le forze nazionaliste si sono apprestate a riproporne la grandezza in una declinazione altrettanto espansionista all’esterno e opprimente all’interno.

Se si analizza la provenienza del voto, mettendola in correlazione con l’altissima affluenza alle urne (oltre il 90% degli aventi diritto), è del tutto evidente che Recep Tayyip Erdoğan, il presidente onnipotente e neosultano di una Turchia piegata ad un revanchismo islamista che nega il laicismo kemalista, il terreno – in parte rivoluzionario, per l’epoca – in cui nacque la repubblica di Mustafa Kemal Atatürk, conferma un consolidamento del suo rapporto stretto tra partito e Stato e tra questo e la società prettamente rurale, nel cuore di un paese sommerso di contraddizioni e tensioni.

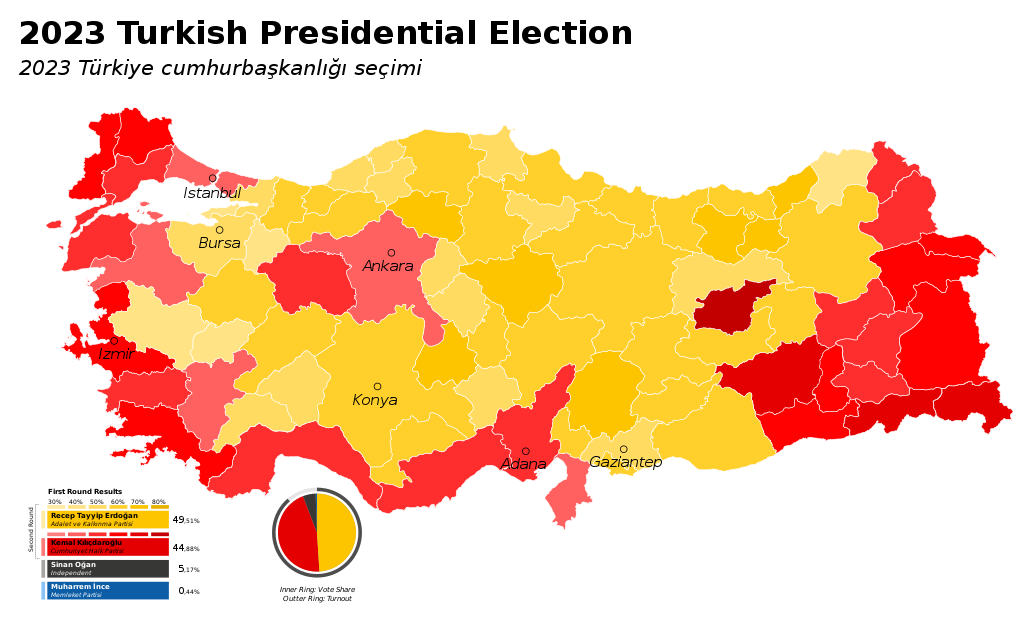

Kemal Kılıçdaroğlu, di contro, lo sfidante laico, democratico e nazionalista, che ha aperto un dialogo con le formazioni filocurde e con quelle della sinistra progressista, pur scontando l’ambiguità ineludibile di una coalizione di “unità nazionale“, dove si sono radunate quasi tutte le tendenze di opposizione al governo dell’AKP erdoganiano, ottiene percentuali quasi bulgare nel Kurdistan, nelle regioni del nord e del sud-est del paese, nelle grandi città e nella linea di costa che, storicamente, è quella più vicina ad una idea di Europa, che si affaccia su quella cultura ellenica un tempo fiorente.

La Turchia è, dunque, dominata da sentimenti popolari contrastanti, da un acceso dibattito sul presente e sul futuro di un sistema di potere che, si sperava, si incrinasse notevolmente dopo il disastro sismico che aveva sollevato l’orpello sulle corruttele diffuse, su una pianificazione abitativa tutt’altro che garanzia di diritti per larghissime fasce della popolazione ma, questo certamente, fonte di ricchezza e di speculazione sotto la diretta protezione governativa.

L’ombra delle guerre civili mediorientali, prima di tutto quella siriana, mai veramente terminata dopo la furia orrorifica e devastatrice dello Stato islamico, ha appesantito un quadro internazionale in cui Ankara ha avuto buon gioco a mostrarsi da un lato mediatrice di pace verso il conflitto in Ucraina, dall’altro la garanzia di una instabilità che gioca a favore di un riassetto nazionalista e imperialista non disprezzato dalla NATO e dagli Stati Uniti d’America.

Nella sua guerra contro i curdi, l’occupazione di parte delle zone dei Rojava sta dentro questo contesto di conflitto permanente contro la minaccia della formazione di una repubblica curda che metta fine alla ghettizzazione del popolo di Öcalan, al tentativo di cancellazione di una cultura millenaria che, seppure in modi e tempi molto diversi, riporta alla mente gli spettri della deportazione armena durante la Prima guerra mondiale e il genocidio che ne seguì.

Il voto del 14 maggio, tuttavia, in mezzo a chiaroscuri e tinte fosche, ha degli aspetti positivi: anzitutto la grande partecipazione popolare. Senza il voto di massa dei curdi in almeno tredici distretti, la coalizione di Kemal Kılıçdaroğlu non avrebbe potuto oggi essere nella prospettiva di un pure difficile ballottaggio il 28 maggio prossimo.

L’area di consenso governativo non supera il 35% nel sud-est e scende al 20% in centri nevralgici dove il sovrapporsi dei conflitti è più evidente e dove la crisi sociale e la povertà sono, per le guerre e per i terremoti, divenute esponenziali.

In secondo luogo, è impossibile non notare come le forze politiche filocurde siano riuscite ad interagire con una ampia opposizione che non fa esplicitamente della lotta per l’autonomia (tanto meno per quella dell’indipendenza del Kurdistan) uno dei punti fondamentali su cui far poggiare la rinascita della democrazia turca. Kılıçdaroğlu sarà anche appellabile come il “Ghandi” anatolico, ma rimane un esponente di un filone culturale nazionalista, per l’appunto kemalista.

Tuttavia, se il precetto un po’ universale è primum vivere, la politique politicienne mediorientale esige che si sostengano i nemici dei nemici per poter quanto prima rimettere in salute lotte sociali e politiche negate da un ventennio erdoganiano di repressione becera e spietata, di oligarchismo a tutto tondo e di una uniformità tra partito e Stato che sta conducendo la Turchia verso una islamizzazione che è un principio di difesa quasi antropologico che raggiunge tanto la borghesia imprenditoriale, legata a doppia mandata al potere politico, quanto gli strati più poveri di una società marginalizzata.

Carta geopolitica del voto in Turchia. In rosso le province conquistate dalla coalizione di Kılıçdaroğlu; in giallo quelli conquistati dalla coalizione governativa di Erdoğan (tratta da Wikipedia)

Il voto del 14 maggio disegna una cartina politica proprio con questi colori: quelli dell’Adalet ve Kalkınma Partisi (il Partito della Giustizia e dello Sviluppo di Erdoğan) che si stendono sul centro geografico del paese e arrivano dal Bosforo fino al biblico simbolo montuoso dell’Ararat, mentre il Cumhuriyet Halk Partisi (Partito Popolare Repubblicano) e la sua coalizione eterogenea disegnano una linea di contenimento dello strapotere del sultano moderno che sembra volergli sbarrare la strada essenzialmente su due fronti: il dialogo con l’occidente europeo e nuove azioni repressive verso le minoranze del paese.

Se si analizza brevemente il voto che interessa la nuova composizione della nuova Türkiye Büyük Millet Meclisi (Grande Assemblea nazionale turca) è facile previsione quella che riguarda tutte le difficoltà che avrà un nuovo presidente nella gestione della repubblica, nella sua rappresentanza.

Dei seicento seggi di cui si compone il parlamento della Sublime porta, trecentoventidue sono andati al partito del presidente attuale. Tuttavia l’AKP perde una trentina di deputati; e li perde a tutto vantaggio di forze di destra ancora più estrema, condizionando così l’asse programmatico e politico del governo in chiave sempre più ostile al laicismo e al rispetto dei diritti umani e civili.

Se ne scusò pochi istanti dopo, ma fu proprio l’ex Presidente del Consiglio Mario Draghi a definire Erdoğan un dittatore. Quanto meno un oligarca, un autocrate, un capo di Stato padrone di una Turchia svilita nella sua rappresentanza di paese moderno, capace di concorrere ad una adesione all’Unione Europea con cui, fatta eccezione per la parte continentale occidentale tracia, dell’eredità costantinopoliana di Istanbul, ben poco ha a che vedere con il Vecchio continente, per cui le destre simili a quelle del sultano moderno tracciano identitarismi “giudaico-cristiani“.

Una serie di controsensi e inaderenze storiche che griderebbero vendetta se non fosse che ormai, dopo aver raggiunto Palazzo Chigi, anche i sovranisti e nazionalisti di casa nostra si sono convertiti al più fedele degli atlantismi, alla più convinta adesione alle politiche di Bruxelles e Francoforte.

Soltanto la stabilizzazione di un quadro economico, finanziario e militaristamente imperiale porta la Turchia nel rinnovato ruolo di “porta” tra Asia ed Europa, di ponte di collegamento fra interessi tanto differenti e in concorrenza tra loro quanto enormi su entrambi i lati dell’Ellesponto.

Ma torniamo ad Ankara. Aver costretto Erdoğan al turno di ballottaggio è, di per sé, una vittoria anzitutto simbolica: l’invincibilità non esiste e può essere messa da parte proprio dal voto popolare, nonostante il grande groviglio di interessi che si stagliano contro l’esigenza di ottenere per la Turchia un nuovo corso democratico e, quindi, laico e sociale. Indubbiamente il presidente è tutt’altro che battuto: parte da una posizione di prevalenza rispetto all’Alleanza della Nazione di Kılıçdaroğlu che dovrà recuperare tutto il voto del primo turno, convincendo anche i disillusi che la posta in gioco è veramente alta.

I problemi di governo li avranno tanto Erdoğan quanto Kılıçdaroğlu il giorno dopo il ballottaggio. Ma saranno, oggettivamente, problemi molto diversi: nel primo caso, l’attuale presidente confermato dovrà gestire gli equilibri interni alla sua coalizione; nel secondo caso il neopresidente eletto avrà a che fare con una maggioranza apertamente ostile e con un ruolo determinante delle forze armate che, apertamente previsto nella Costituzione varata da Mustafa Kemal, non è difficile immaginare si schiereranno con gli elementi più conservatori e islamisti.

Magari proprio con quelle destre che oggi fanno capo a Sinan Oğan, Fatih Erbakan e Mustafa Destici: platealmente xenofobi, omofobi, antisemiti, ovviamente ipernazionalisti e nemici di ogni movimento curdo, così come di ogni idea di laicismo nelle istituzioni o ogni tentativo di democratizzazione dell’esercito (ammesso che sia possibile, per astratto, immaginare un esercito di uno stato capitalista e imperialista moderno aderire ad una sorta di principio di uguaglianza al suo interno e al suo esterno).

Le aspettative erano ben altre: ci si augurava che le disgrazie fossero venute da sole questa volta e che, prima fra tutte quella del terremoto, potessero indurre i turchi ad un rinnovamento politico per ottenerne uno civile, umano, sociale e morale. Erdoğan non è dimezzato soltanto perché costretto al ballottaggio. Certo, il suo potere ne esce in parte ridimensionato. Ma le forze della destra turca invece ne vengono fuori rinvigorite.

Tuttavia non va trascurata la capacità di riorganizzazione dell’opposizione, di un superamento di antichi contrasti e divisioni che certamente non sono stati spazzati via del tutto, ma che curdi e kemalisti sono riusciti a mettere da parte per affrontare il nemico comune.

La democrazia ritrovata val bene un accordo di alto livello che non si disperda immediatamente dopo il voto del 28 maggio. Sia che davanti ad una ubriacatura di ebbrezza per la vittoria di Kılıçdaroğlu, scordando gli errori del passato, sia innanzi ad una riaffermazione dell’attuale presidente, facendosi prendere da uno sconforto comprensibile ma politicamente inaccettabile.

L’ombra delle sbarre delle tante prigioni turche e quelle della prigione di Imrali sono lì a ricordarci che il popolo turco e quello curdo meritano una vita vera da esseri umani e cittadini e non quella dei sudditi.

MARCO SFERINI

16 maggio 2023

foto: screenshot tv