Negli ultimi anni si era avvicinato alle battaglie del Movimento 5 Stelle e saliva spesso sui palchi pentastellati per rimarcare comunque l’irriverenza proverbiale di sempre, un antipotere che aveva manifestato sin da giovane, nelle sue prime opere teatrali, in ogni angolo televisivo si fosse trovato a duettare con Franca Rame per esserne travolto dalla censura, dalla mannaia inflessibilmente decisa che calava addosso all’impossibile tolleranza del libertarismo di Dario Fo.

E’ morto stamane, a novanta anni. La sua voce era una di quelle non comuni, la voce che si trasformava in fenomeni visibili, in schiaffi al conformismo, in risate incomprensibili in quella confusione di suoni ed espressioni mezze venete e mezze italiane che era il grammelot. Uno stile tutto suo, una voce che ci rimane grazie alla tecnologia, così come possiamo conservare quella di un altro gigante del teatro e della cultura in generale: Carmelo Bene.

Sarebbe impossibile descriverle. L’unico modo per capire la grandezza di un Dario Fo e di un Carmelo Bene è ascoltarli, vederli, riascoltarli e rivederli ancora.

Cantava “Ho visto un re” con Enzo Jannacci e molti pensavano che amasse re e cardinali, mentre la sottigliezza di una satira nuova si insinuava nelle maglie comunicative del potere e dello Stato quasi carsicamente, senza farsi vedere e spuntava all’improvviso, disvelata dalla critica intelligente di qualche semplice studentello universitario che la faceva sua, che ne faceva l’inno delle lotte.

L’impegno culturale è sempre stato impegno politico, quindi sociale, per Dario Fo e per Franca Rame: un impegno comunista, una partigianeria dedotta dal ricercare un senso per una vita cui era aggrappato e che amava.

Nel 1970, dopo l’assassinio di Giuseppe Pinelli, Dario Fo ritorna sulle scene legando teatro e politica, passione per la vita e disprezzo per il potere che la annienta proprio con l’opera “Morte accindetale di un anarchico”.

Tutta la sua carriera è un susseguirsi di comunicazione critica, una realizzazione di un contesto semplice da comprendere anche in quei testi apparentemente complicati fatti di onomatopee e di gestualità legati tra loro su un palcoscenico dove, sovente, il pubblico sedeva attorno al mattatore e non stava impettito in platea su comode poltrone.

Novanta anni sono tanti e Dario Fo li ha utilizzati per vivere attraerso molteplici forme di contrarietà: antistatalismo, anticlericalismo (soprattutto negli anni ’80 e ’90), antisistema e antipartitismo nell’ultima parte della sua lunga vita.

Ma non è mai caduto nella banalità, nella mediocrità di una satira vuota. Forse perché è sempre rimasto legato ad una ispirazione primigenia: quella di non schierarsi con il più forte, con il vincente, ma soltanto con il più debole e con chi ha provato a cambiare il mondo. Fossero un tempo gli anarchici “distratti” caduti dalle finestre delle questure oppure gli studenti nelle piazza di quel 1968 e di quegli anni ’70 rumorosi, chiassosi, che chiudevano il periodo della speranza, dell’entusiasmo e della volontà non di riconciliazione sociale e di pace, ma di scontro di classe.

La sua libertà totale si è espressa anche nelle contraddizioni che lo hanno attraversato e che, nell’ultimo periodo, ha mostrato – questo è un giudizio critico del tutto personale e politicamente schierato – una vicinanza ad un movimento politico populista che, lo si voglia o meno, ha riempito un vuoto che i comunisti e la sinistra hanno lasciato a forze demagogiche e prive di ideologia e di confini culturali.

Non è una colpa che rivolgiamo a Dario Fo, ma forse è stata solo l’ultima possibilità di dimostrare che non aveva abdicato al suo essere antiborghese nel mostrarsi antisociale e nell’essere antisociale nel mostrarsi antiborghese. Una ambivalenza sovente scambiata per narcisismo, così come capitava, del resto, a Carmelo Bene quando gli chiedevano se fosse un “nazista” solamente perché affermava di “fottersene” dei governi e dello Stato.

Dario Fo ci mancherà, ma ci resta la sua voce, ci rimangono le sue movenze teatrali unite ai suoni, alle espressioni del viso, ad una mimica oculare impareggiabile.

Addio, caro maestro degli oppressi, di un proletariato che ti ha capito e poi ti ha tradito per seguire un mercato seducente e più rassicurante dello squallore di quella quotidianità che gli mostravi dal palcoscenico, dietro una telecamera e per ogni strada in cui ti è capitato di camminare. Controcorrente, con energia, sagacia e spirito d’avventura fino all’ultima soglia.

MARCO SFERINI

13 ottobre 2016

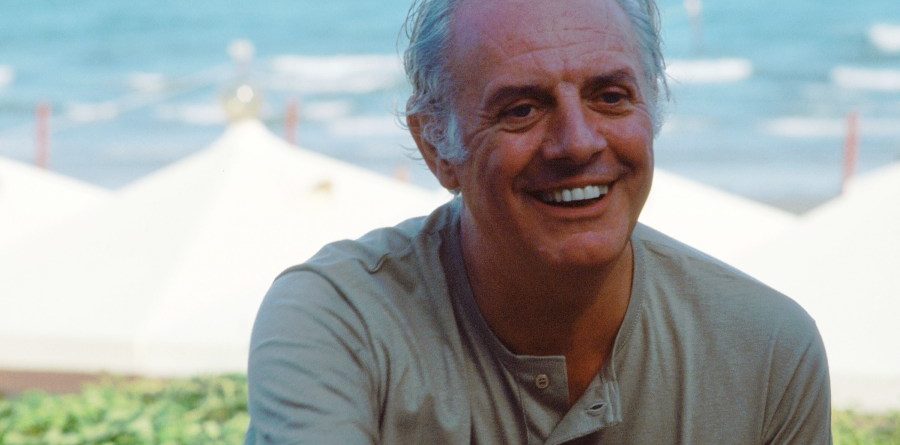

foto tratta da Wikimedia Commons