Il cinema ha raccontato grandi amori e avventure straordinarie. E’ entrato nelle pagine della storia, ha descritto guerre… anche stellari, ha immaginato il futuro e parlato del presente, ha strizzato l’occhio ai più piccoli e terrorizzato i più grandi. Ha inventato nuovi mondi e nuove tecnologie. Ha fatto ridere e piangere. Ha fatto sognare, ma raramente ha descritto la fabbrica.

Poche volte, infatti, sul grande schermo è stata raccontata la vita degli operai. Il primo caso è forse Sciopero (1925) film d’esordio di Sergej Michajlovic Ėjzenštejn. L’Italia, su questo tema, vanta qualche titolo in più. Da Acciaio (1933) di Walter Ruttmann su soggetto di Luigi Pirandello ambientato nell’acciaieria di Terni a Napoletani a Milano (1953) di Eduardo De Filippo che anticipa il tema dell’immigrazione interna.

Seguirono, negli anni dell’industrializzazione, I compagni (1963) di Mario Monicelli, ambientato nell’ultimo decennio del 1800 che mostra dall’interno la macchina che produce guadagno e quotidiana sofferenza di classe (celebre l’urlo “Compagni non mollate!” di Marcello Mastroianni) e Omicron (1964) di Ugo Gregoretti in cui la critica sociale ha innesti fantascientifici (un alieno si incarna nel corpo di un operaio, viene subito elogiato dai padroni per la sua produttività, ma poi si umanizza e muore incitando uno sciopero).

Venne poi la stagione delle lotte tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta che raggiunse risultati straordinari: dalla riduzione dell’orario di lavoro e l’aumento dei salari ai consigli di fabbrica, dallo Statuto dei lavoratori (recentemente demolito e umiliato dal beneamato Governo Renzi) allo “scandalo dei bempensanti” quell'”Anche l’operaio vuole il figlio dottore” cantato, nella celeberrima “Contessa”, da Paolo Pietrangeli. Già, perché prima di allora, con i salari da fame i figli degli operai non avevano alternativa che fare anch’essi il mestiere del padre.

Ma nonostante questa lunga stagione di lotte in fabbrica, le tute blu continuavano ad essere abbastanza ignorate dal cinema. Da vedere sono sicuramente il celebre Mimì metallurgico ferito nell’onore (1972) di Lina Wertmüller e il meno celebre Trevico-Torino… Viaggio nel Fiat Nam (1973) di Ettore Scola sceneggiato da Diego Novelli che descrive la presa di coscienza di un operaio che dal sud Italia raggiunge la capitale dell’auto (Trevico è invece la città che ha dato i natali al regista recentemente scomparso).

Più recenti sono Signorina Effe (2007) di Wilma Labate sulla “Marcia dei quarantamila” alla FIAT e La fabbrica dei tedeschi (2008) di Mimmo Calopresti che racconta i fatti avvenuti il 6 dicembre 2007 nell’acciaieria ThyssenKrupp di Torino.

Ma il film che più di altri, tra polemiche e divisioni, descrisse meglio la fabbrica e gli operai è La classe operaia va in paradiso (1971) di Elio Petri.

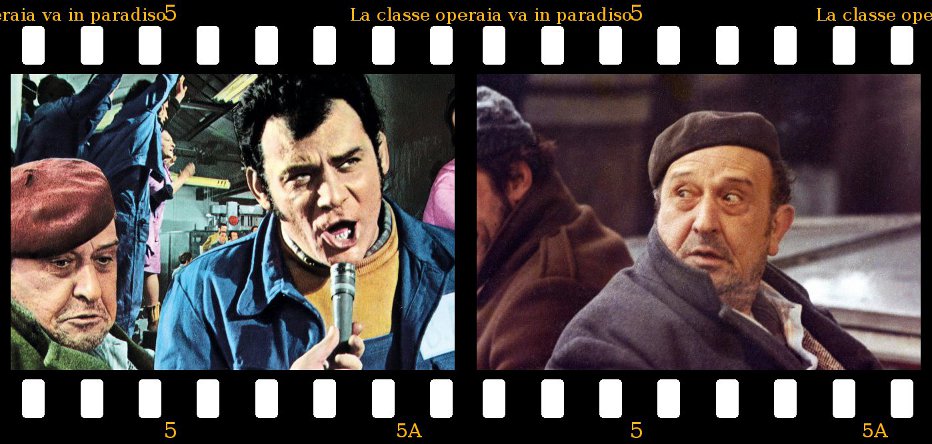

Girato nella fabbrica Falconi di Novara, che proprio in quei mesi aveva interrotto la produzione dei suoi famosi ascensori (oggetto anche di una interrogazione del deputato PCI e poi PRC Lucio Libertini), il film racconta la storia di Ludovico Massa detto Lulù, interpretato da Gian Maria Volonté, un operaio metalmeccanico, imbattibile nella produzione a cottimo, benvoluto dal Padrone e osteggiato dai compagni e dai sindacati. L’operaio scambia per farneticazioni gli avvertimenti del vecchio Militina (“Ma tu lo sai a cosa servono i pezzi che costruisci?”, “Un operaio ha il diritto di sapere il fine per cui lavora”, “Io sono diventato matto in fabbrica”), un anziano operaio ricoverato al manicomio (Salvo Randone), ma quando perde un dito alla catena di montaggio cambia atteggiamento nei confronti della fabbrica, sostiene lo sciopero ad oltranza e, a seguito di un picchettaggio che degenera in scontro contro la polizia, viene licenziato in tronco. Abbandonato da tutti, inclusa la sua convivente Livia, una straordinaria Mariangela Melato, otterrà solo grazie ai sindacati, avversari di un tempo, la riassunzione e finirà di nuovo alla catena di montaggio, ai confini della follia.

Gian Maria Volonté è Lulù

La pellicola, che si aggiudicò ex aequo con Il caso Mattei (1972) di Francesco Rosi il Grand Prix per il miglior film al Festival di Cannes 1972, si inserì nel vasto filone del cinema di denuncia di quegli anni e raccontò le contraddizioni del proletariato incerto tra il mito della rivoluzione e il mito del benessere borghese; nonché, servendosi degli stereotipi della commedia all’italiana, denunciò i guasti prodotti da una politica che aveva come unico obiettivo la produzione ed il profitto.

Per questo approccio sulla condizione operaia senza alcuna mitizazzione, il film, sceneggiato da Elio Petri e Ugo Pirro, fu aspramente criticato a sinistra. Il regista Jean-Marie Straub, al festival di Porretta Terme, invocò il rogo per quella “pellicola infame”. Goffredo Fofi sui “Quaderni piacentini” accusò il film di revisionismo. Il “Movimento” lo condannò poiché nella pellicola non si trovava nessun sincero odio nei confronti del lavoro, della macchina, della catena di montaggio.

Mariangela Melato e Gian Maria Volonté in una scena del film

Il protagonista, infatti, è privo di una qualsivoglia “coscienza di classe”, Lulù nega l’insopportabilità della condizione operaia. Ha trentun anni ed è in fabbrica da quindici, è separato con un figlio (il divorzio non esiste ancora), ma convive con un’altra donna e il figlio di lei. Per questo, insofferente verso il prossimo, nel suo orizzonte c’è solo la fabbrica e la produzione. Su di lui il cronometrista aggiorna i tempi del cottimo. Contro di lui, che si vende l’anima per portare a casa i soldi del premio di produzione utile a mantenere due famiglie, imprecano i compagni di lavoro, che vorrebbero regolamentare il cottimo.

Il regista Elio Petri rispose così alle critiche “Con il mio film sono stati polemici tutti, sindacalisti, studenti di sinistra, intellettuali, dirigenti comunisti, maoisti. Ciascuno avrebbe voluto un’opera che sostenesse le proprie ragioni: invece questo è un film sulla classe operaia”.

Lulù e il Militina

La pellicola si inserì in una personale trilogia del regista la cosiddetta “Trilogia della nevrosi” che comprese Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970), Premio Oscar al miglior film straniero 1971, sulla “nevrosi del potere”, La classe operaia va in paradiso (1971) sulla “nevrosi del lavoro” e La proprietà non è più un furto (1973) con un’analisi della “nevrosi del denaro”.

Il costante lavoro di denuncia causò a Petri diversi contrasti: quello definitivo, che lo portò alla scomunica del PCI e all’interruzione del sodalizio artistico con Gian Maria Volonté, fu rappresentato da Todo Modo (1976) una pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Leonardo Sciasia che, attaccando “i notabili di un partito cattolico”, metteva i bastoni tra le ruote al “compromesso storico”.

Gian Maria Volonté

Tornando alla “nostra” pellicola, La classe operaia va in paradiso rimane un film in anticipo sui tempi, un film sull’alienazione dell’uomo contemporaneo, un film che ci regala una caricaturale, piena di tic e manie, ma vitale interpretazione di Volonté e una delle più riuscite colonne sonore di Ennio Morricone costituita da una marcia. “Forse la marcia degli operai, le loro rivendicazioni, il ritmo del lavoro (per il quale ho utilizzato uno strumento elettronico che imitava la pressa)” affermò il grande compositore.

Petri portò la classe operaia in paradiso, altri dalla “Marcia dei quarantamila” all’abolizione della “Scala mobile”, dal superamento dei contratti nazionali all’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e con esso il concetto di qualunque garanzia residua sul diritto al lavoro, la classe operaia l’hanno voluta uccidere.

redazionale

Bibliografia

“Elio Petri e il cinema politico italiano” di Alfredo Rossi – Mimesis

“L’avventurosa storia del cinema italiano” di Goffredo Fofi e Franca Faldini – Cineteca di Bologna

“Dizionario del cinema italiano” di Fernaldo Di Giammatteo – Editori Riuniti

“Il Mereghetti. Dizionario dei film 2014” di Paolo Mereghetti – Baldini & Castoldi