“Che svago c’era? Chiesa e osteria. Ora c’è il circolo e la cinematografia” recitava più o meno così un vecchio proverbio sovietico; non casualmente visto che lo stesso Lenin definì il cinema “la più importante tra le arti”. Dopo la nascita dell’URSS, infatti, venne dato grande impulso alla “settima arte”, l’industria venne nazionalizzata e fu creata un’autentica scuola di cinema. Grazie a questo investimento politico e culturale, negli anni successivi si sviluppò una delle più straordinarie stagioni cinematografiche, generalmente e confusamente, chiamata Realismo sovietico o Realismo socialista, ma che fu ben più ampia e articolata a partire dal Cinema russo d’avanguardia (talvolta chiamato Realismo epico sovietico) che si sviluppò tra la fine degli anni dieci e la fine degli anni venti. Quella irripetibile stagione cinematografica venne avviata dai “teorici” Grigorij Michajlovic Kozincev, Leonid Zacharovic Trauberg, Lev Vladimirovic Kulešov, Dziga Vertov e poi proseguita, con grande riscontro su scala internazionale, da Sergej Michajlovic Ėjzenštejn, Vsevolod Illarionovic Pudovkin e dal più poetico di tutti, Aleksandr Petrovic Dovženko.

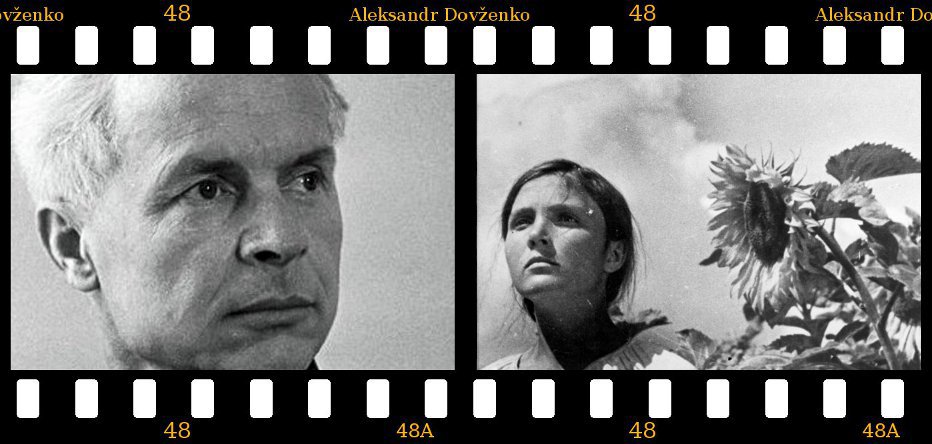

1. Aleksandr Petrovic Dovženko

Il futuro regista nacque il 10 settembre del 1894 a Vinušce un piccolo villaggio rurale dell’Ucraina settentrionale, nel distretto Sosnytsia della regione della Cernihiv, da Petr Semënovic Dovženko e Odarka Ermolajvna Dovženko una coppia di contadini analfabeti, incapaci perfino di apporre la propria firma. Il piccolo era il settimo di quattordici figli, ma, tra malnutrizione e carestie “classiche” nella Russia dello Zar Nicola II, fu l’unico, insieme alla sorella Polina e al fratello Trifon, a raggiungere l’età adulta. Viste le difficili condizioni dei genitori, fu il nonno a spingere il nipote allo studio e a diventare, ad appena 19 anni, insegnante elementare. Le sue materie erano ginnastica, geografia, fisica, storia, disegno e studi sulla natura.

Crescendo Dovženko divenne un attivista del Movimento di liberazione nazionale ucraino e nel 1917 si trasferì a Kiev, dove frequentò i corsi della facoltà di Economia, senza però terminare gli studi. Fu, invece, un’insufficienza cardiaca ad esonerarlo dal servizio militare durante la Prima guerra mondiale.

2. Aleksandr Dovženko nel 1921

Ma il 1917 fu anche l’anno della Rivoluzione d’Ottobre. Per Dovženko, un proletario figlio di contadini che aveva avuto l’infanzia negata e un’adolescenza segnata dalla fame, quella rivoluzione rappresentava tutto e quel partito, il Partito bolscevico, che si prendeva cura delle popolazioni più disagiate, sembrava la strumento per proiettare un Paese arretrato, come la Russia zarista, verso un futuro radioso. Nei primi mesi del 1920 Aleksandr Petrovic Dovženko si iscrisse al Partito Comunista dell’Ucraina (sezione del Partito Comunista dell’Unione Sovietica) e si distinse, prestando servizio di volontariato, nella guerra civile che seguì la Rivoluzione d’Ottobre.

Dovženko l’incarnazione della Rivoluzione che dava agli ultimi la possibilità di emergere mostrando le proprie capacità, “messe al servizio della collettività e dell’ideologia”. Aleksandr si impegnò attivamente anche in campo sociale e per i suoi meriti venne nominato dal Commissariato del popolo per gli affari esteri (Narkomindel) Georgij Vasil’evic Cicerin, Capo del servizio amministrativo dell’Ambasciata sovietica a Varsavia, dove rimase fino al 1922. L’anno successivo si trasferì a Berlino divenendo Segretario del consolato dell’URSS.

Nel suo periodo berlinese, Dovženko studiò la pittura e, tornato in patria, lavorò come illustratore e caricaturista per diversi giornali e riviste con lo pseudonimo di “Bellamy”. Curò anche i disegni per i libri dell’associazione letteraria Gart (Tempra) e poi quelli della VAPLITE (Vilna Akademia Proletarskoi LITEratury, Libera Accademia della letteratura proletaria).

3. Vasja il riformatore (1926)

Nel 1926 Dovženko si trasferì ad Odessa, la seconda città per importanza cinematografica nell’URSS dell’epoca, sede degli studi della Vse-Ukrains’ke Foto Kino Upravlinnia (VU.FK.U). Dopo essere stato maestro elementare, diplomatico, pittore, scrittore e illustratore, iniziò a lavorare nel mondo del cinema. Nel 1926 scrisse la sceneggiatura di un film comico intitolato Vasja-reformator (Vasja il riformatore) co-diretto insieme a Faust Lopatinsky (Leopoli, 29 maggio 1899 – Kiev, 31 ottobre 1937) regista vittima delle “purghe staliniane”, nel luglio del 1937 venne, infatti, arrestato, condannato come nazionalista, formalista e nemico del popolo e quindi fucilato.

Tornando al cinema, in quegli anni non era ancora definita la scuola sovietica e prevaleva tra i registi l’imitazione di generi popolari per il pubblico dell’epoca: dal genere comico (straordinario da questo punto di vista Le avventure di Mr. West nel paese dei bolscevichi, il capolavoro di Kulešov) ai film d’avventura. Pellicole, tuttavia, arricchite da risvolti politico-rivoluzionari.

Dovženko scrisse e diresse così una nuova commedia, Jagodka ljubvi (Il frutto dell’amore, 1926) influenzato dalla comiche di Mack Sennett, che mise in luce e sue doti da regista. Decise così di dedicarsi interamente al cinema. L’anno successivo diresse Sumka dipkur’era (La borsa del corriere diplomatico) un avventuroso dramma poliziesco. Grazie a quei primi tre film, il regista ottenne un grande successo di pubblico e il sostegno dei vertici della cinematografia nazionale.

4. Zvenigora (La montagna incantata, 1928)

Nei lavori successivi Dovženko affrontò più direttamente i grandi temi della Rivoluzione e dell’avvento del socialismo. Il suo primo lungometraggio fu Zvenigora (La montagna incantata, 1928). Nel film un vecchio (Nikolaj Nademskij) racconta al nipote (Semën Svašenko) alcune leggende locali con particolare riferimento ad un antico tesoro sepolto in una montagna. Ma la famiglia è divisa al suo interno tra il nonno reazionario e i giovani figli e nipoti rivoluzionari.

Un poema cinematografico dedicato alle campagne ucraine, narrato nello stile raffinato e romantico che Dovženko padroneggiava con grande delicatezza; sequenze che alternano immagini della vita in campagna a inquadrature a macchina fissa della natura. Pudovkin elevò Zvenigora a capolavoro, Ėjzenštejn affermò: “Terminata la proiezione, appena le luci si riaccesero, noi tutti avemmo la chiara sensazione di essere stati testimoni di un evento decisivo per il futuro del cinema”. Dovženko divenne così uno dei massimi esponenti del cinema sovietico al pari dei due registi sopra citati che avevano già all’attivo capolavori quali Sciopero (1924), La corazzata Potëmkin (1925) per quanto riguarda Ejzenštejn, La madre (1926) e La fine di San Pietroburgo (1927) per Pudovkin.

5. Arsenal (Arsenale, 1929)

Dopo la morte di Lenin, avvenuta il 21 gennaio del 1924, crebbe il potere di Iosif Stalin, Segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, che organizzò, dal 15 al 21 marzo del 1928 a Mosca, la Prima conferenza pansovietica di Partito sul Cinema. Al termine della stessa Ejzenštejn venne accusato di formalismo, ma la risoluzione conclusiva auspicò semplicemente il superamento della contrapposizione tra film commerciale e film impegnato ideologicamente. Un provvedimento che non colpì Dovženko, la sua arte non era, per il momento, incompatibile con le esigenze del PCUS. Il regista poté quindi dedicarsi ad una nuova pellicola. Nel 1928 produsse, scrisse e diresse Arsenal (Arsenale), uscito tuttavia solo nel 1929.

Timoš (Semën Svašenko), un contadino ucraino tornato devastato e provato dalla Prima guerra mondiale, viene assunto come operaio nell’arsenale di Kiev. Si unisce così agli altri proletari che lottano contro le milizie controrivoluzionarie dell’Armata bianca. La repressione è violenta. Ferito in modo apparentemente mortale, Timoš, come invincibile, non cade a terra e, offrendo il petto al nemico, è pronto a scagliarsi contro l’ufficiale che guida il massacro.

6. un soldato devastato dalla guerra

Dovženko, nel suo film più apertamente militante in cui “la poetica dovženkenziana aderisce meglio all’epica socialista e agli intenti propagandistici del cinema rivoluzionario” (Buttafava), raccontò la lotta di classe dei proletari ucraini, rievocando l’insurrezione degli operai dell’arsenale di Kiev, che avrebbe dovuto aiutare l’esercito bolscevico, contro il governo nazionalista nel gennaio 1918.

Con Arsenal il regista raccontò una storia semplice con notevoli intuizioni e sperimentazioni. Riprese in primo piano i volti, talvolta mostruosi, dei contadini, con immagini fisse, quasi a voler fissare nella memoria il significato di quelle condizioni di vita; attinse dalla tradizione popolare della sua terra, come ad esempio i saggi cavalli parlanti; sperimentò anomali posizionamenti della macchina da presa per conferire maggiore drammaticità alle scene: dalle inquadrature oblique al modo in cui venne mostrato il soldato caduto e quasi ricoperto dalla terra.

7. Timoš offre il suo petto come bersaglio

Indimenticabili alcune scene: dalla corsa e dal deragliamento del treno (paragonato ad una fisarmonica schiacciata) all’inizio dello sciopero, fino ad arrivare al finale in cui il protagonista si strappa le vesti per offrire il petto nudo come bersaglio e scudo di fronte alle pallottole dei “bianchi”. Scena che fece dell’attore Semën Svašenko (Dergachi, 13 settembre 1904 – Mosca, 23 novembre 1969) un eroe bolscevico. Arsenale, film lirico, appassionato e a tratti romantico più che realista, fu l’ultima pellicola girata da Dovženko per gli stabilimenti cinematografici di Odessa, che il regista lasciò per quelli di Kiev.

8. Julija Solnceva nel film di debutto Aelita (1924)

Il 1928 fu, anche, un anno importante dal punto di vista personale per Dovženko che conobbe, sul set del film Burja (La tempesta) diretto dal collega Pavlo Trokhymovych Dolyna (12 novembre 1888 – Kiev, 15 settembre 1955), l’attrice Julija Ippolitovna Solnceva, nome d’arte di Julija Peresvetova, che nel 1930 divenne sua moglie. Nata a Mosca il 7 agosto 1901, Julija rimase orfana in giovane età (il padre, operaio in una fabbrica di zucchero, morì in un incidente sul lavoro, la madre perì di crepa cuore poco tempo dopo) e venne cresciuta dai nonni a San Pietroburgo. Debuttò sul grande schermo nel film Aelita (1924), un kolossal fantascientifico realizzato per il mercato estero dal regista pre-rivoluzionario Jakov Aleksandrovic Protazanov (Mosca, 4 febbraio 1881 – Mosca, 9 agosto 1945), in seguito si affiancò, anche professionalmente, al futuro marito.

Dovženko tornò al lavoro nell’estate del 1929, ancora una volta in un villaggio ucraino, per raccontare a suo modo la collettivizzazione della terra, tema già oggetto della pellicola di Ejzenštejn La linea generale (Il vecchio e il nuovo). I contadini e gli abitanti del luogo parteciparono convintamente al progetto, influenzandolo e talvolta modificandolo. Nacque così Zemlja (La terra, 1930), da molti considerato il capolavoro del regista.

9. Zemlja (La terra, 1930)

In un villaggio agricolo ucraino, l’arrivo di un trattore, simbolo meccanico della Rivoluzione, esalta i contadini che fondano una cooperativa guidati Vasilij Trubenko (Semën Svašenko). Più scettico il padre Opanas Trubenko (Stepan Škurat), ma gli ideali bolscevichi sono cresciuti tra i giovani che decidono di arare anche le terre incolte dei kulaki (proprietari terrieri). L’odio di questi ultimi spinge il kulako Choma Belokon (Pyotr Masokha) ad uccidere a tradimento Vasilij, ma la Rivoluzione non si può fermare.

In Zemlja l’impostazione idelogica venne inserita, come sempre nei film di Dovženko (forse per l’ultima volta), in una costruzione estetica più grande nella quale è proprio la terra ad essere protagonista e a rappresentare il collante sociale del collettivo, col “il suo inarrestabile ciclo biologico di vita e di morte (l’inizio con un vecchio che si “decide” a morire abbandonandosi tra l’erba, la donna che partorisce durante il funerale di Vasilij)” (Mereghetti). Un’autentica “poesia della natura”.

10. il corpo di Vasilij “accarezzato” dai girasoli

Da segnalare diverse scene, immagini di grande tranquillità e bellezza, momenti di violenza dal ritmo concitato, esaltazione sensuale della natura e dell’erotismo, il tutto senza soluzione di continuità poiché l’uomo e la donna fanno parte della natura. Dalla danza felice di Vasilij prima del suo assassinio, alla follia in cui sprofonda Choma dopo l’omicidio, dal fiume umano che partecipa al funerale, al tormento della sorella di Vasilij (interpretata dall’allora fidanzata del regista Julija Solnceva) che si dimena completamente nuda alla notizia della morte del fratello (scena oggetto di molte critiche e censure). Ma uniche furono, soprattutto, le immagini con la natura protagonista: la terra arata sotto un cielo carico di nubi, i rami degli alberi da frutto e i girasoli che “accarezzano” il cadavere di Vasilij, i cavalli e i buoi che attendono anch’essi l’arrivo del trattore, le mele sotto la pioggia, il grano sotto il sole. Come in Arsenal, indimenticabili anche i volti dei contadini, fotografati da Daniil Demuckij (Okhmatovo, 16 luglio 1893 – Kiev, 7 maggio 1954) che interpretarono se stessi, come disse Dovženko: “ogni uomo può almeno una volta interpretare se stesso sullo schermo”.

11. il tormento della sorella di Vasilij. La scena di nudo integrale suscitò non poche polemiche

Il film, che chiuse un’ideale trilogia del regista sull’Ucraina rurale iniziata con Zvenigora e proseguita con Arsenal, uscì in Unione Sovietica solo l’8 aprile 1930 (in Italia la prima avvenne durante la 1ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia tenutasi nell’agosto del 1932) con un quadro politico profondamente mutato. Stalin, ormai incontrastato al potere, il 27 dicembre del 1929 aveva tenuto, infatti, durante una conferenza del PCUS sulla situazione delle campagne, un forte discorso contro i kulaki impartendo l’ordine di “eliminare i kulaki in quanto classe” e il film, che era stato terminato mesi prima, portò con se una visione lontana dalla realtà col l’avvio dei famigerati “Piani quinquennali, al punto che lo stesso Dovženko affermò: “la liquidazione dei kulaki in quanto classe e la collettivizzazione della terra, avvenimenti di straordinaria importanza politica verificatisi poco prima della presentazione del film, resero la mia voce troppo debole e poco convincente”.

12. dopo la morte di Lenin, crebbe a dismisura il potere di Stalin

La “Pravda” accusò la pellicola da “assenza totale di caratteristiche di classe nei personaggi e nelle forze in campo, di mancanza di motivazioni sociali ed economiche nelle loro azioni” e la tacciò perfino di “panteismo” e di “spiritualismo”, due “relitti della Russia zarista che non poteva essere tollerati per alcuna ragione” (Giuseppe Russo). Non meno feroce fu il commento del poeta e critico di “Izvestija”, Dem’jan Bednyj, che stroncò il film come esempio di arte mistica. In altri Paesi il film fu, al contrario, salutato come grande poema lirico, da collocare tra i più grandi della storia del cinema. La terra in Francia ispirò il regista Jean Vigo e il poeta e scrittore Louis Aragon. Negli Stati Uniti venne inserita nel National Board of Review of Motion Pictures tra i migliori film stranieri (l’anno prima era toccato ad Arsenale, da segnalare inoltre che tra i 10 film selezionati ben cinque erano sovietici). Probabilmente il più grande film dell’URSS dopo La corazzata Potëmkin di Ejzenštejn, che anticipò di oltre trent’anni il cinema di Andrej Tarkovskij, ma negli anni di Stalin non piacque e le critiche ricevute furono un chiaro avvertimento al regista. Dovženko venne costretto a passare dalla poesia della rivoluzione alla prosa della costruzione dello stato socialista.

Fu la stagione del “Realismo socialista”, secondo le direttive del PCUS ovviamente. I principali cineasti degli anni venti furono costretti a rinunciare o a modificare la propria poetica. Dovženko, che doveva tutto alla rivoluzione bolscevica e credeva fortemente nell’ideale comunista, continuò a realizzare film. I successivi lavori costituirono una sorta di trilogia incentrata sulla “costruzione” dell’eroe positivo.

13. Ivan (1932)

La prima pellicola di questo nuovo ciclo fu Ivan (1932) ancora una volta ambientata in Ucraina, sulle sponde del Dnepr. Il film racconta il passaggio di un villaggio rurale abitato da contadini e pescatori all’era industriale, in cui il giovane Ivan (Pyotr Masokha) diventa un “buon comunista” aiutato dalla comunità. Tutto doveva essere piegato all’ideologia (a sua volta piegata da Stalin…), ma per Dovženko la costruzione di una diga o di una fabbrica era meno affascinante rispetto alla vita quotidiana dei contadini e dei pescatori e il suo “tocco” si vede nonostante il film, nelle intenzioni di Stalin, doveva rappresentare un’autocritica rispetto a La terra. Ivan fu il primo film sonoro di Dovženko, un passaggio difficile per molti cineasti, ma non per il più poetico tra i registi sovietici che avviò una personale ricerca per l’integrazione di suoni e parole nella struttura del film. La pellicola si aggiudicò il Premio della giuria nella seconda edizione del Festival di Venezia. Sempre nel 1932 Dovženko inizò ad insegnare cinema presso la prestigiosa VGIK di Mosca (Vserossijskij Gosudarstvenn’ìj Institut Kinematografii, Istituto statale pan-russo di cinematografia).

I rapporti di Dovženko con Stalin divennero sempre più frequenti al punto che fu il Segretario generale del PCUS a “suggerirgli” una nuova pellicola, per la quale il regista abbandonò l’amata Ucraina per spostarsi ad est. Il film, infatti, venne girato in una zona remota della taiga siberiana (gli interni vennero invece realizzati negli studi moscoviti della Mosfilm). Il 6 novembre del 1935 uscì nelle sale Aerograd (Frontiera, 1935).

In un futuro prossimo le guardie di frontiera della taiga siberiana, sono impegnate ai difendere la costruzione di una nuova città, Aerograd (Città dell’aria), dagli attacchi dei giapponesi (all’epoca alle prese con la conquista della Manciuria). Riescono ad avere la meglio sugli invasori, ma devono anche scontrarsi internamente contro i kulaki, proprietari terrieri poco disposti a cedere i propri appezzamenti per la costruzione della nuova città. La civiltà sovietica alla fine si afferma tramite l’aviazione guidata da Vladimir Slushak (Sergei Stolyarov) che riesce a raggiungere quelle terre remote ed imporre l’autorità. Una città nuova è costruita superando i contrasti di culture e popoli diversi alla luce dell’internazionalismo proletario.

14. Aerograd (Frontiera, 1935)

Per la prima volta in un film di Dovženko la propaganda mise in secondo piano la “poesia della natura”, ma alcune scene meritano una menzione a partire dall’esecuzione di Chudjakov (Stepan Shkurat) per mano di un vecchio cacciatore o il prologo con l’inseguimento dei due giapponesi nel bosco.

Durante la lavorazione di Aerograd il regista chiese consiglio a Stalin; venne subito convocato nel suo studio chiamato “Piccolo Angolo”. Gli fu chiesto di leggere l’intero copione a Kliment Vorošilov (all’epoca Commissario del Popolo per la Difesa dell’Unione Sovietica) e a Vjaceslav Molotov (a capo del governo o per la precisione Presidente del Consiglio dei commissari del popolo dell’URSS). Il film venne apprezzato e Stalin decise di consigliare al regista anche il successivo film, aggiungendo: “Né le mie parole, né gli articoli sui giornali ti devono far sentire obbligato a qualcosa. Sei un uomo libero […] Se hai in mente altri progetti, suguili pure tranquillamente. Non sentirti in imbarazzo. Ti ho convocato in modo che lo sapessi”. Stalin suggerì, infine, a Dovženko di usare “canzoni popolari russe: sono canzoni meravigliose”, canti che egli stesso amava ascoltare sul suo grammofono. “Le ha mai ascoltate?” domandò Stalin. “No” replicò il regista che non aveva un fonografo. Come ricordò Dovženko: “Un’ora dopo quel colloquio mi portarono un grammofono a casa, un regalo personale del capo che custodirò gelosamente fino alla fine dei miei giorni”.

15. Šcors (1939)

L’incarico, più che il suggerimento, fu quello di realizzare un film agiografico su un eroe della rivoluzione bolscevica in Ucraina, Nikolaj Šcors (traslitterato Shchors), funzionale al culto della personalità di Stalin, che richiedeva supporti storico-culturali (con lo stesso intento venne realizzato Aleksandr Nevskij di Ejzenštejn). Il primo maggio del 1939 Šcors uscì nelle sale sovietiche. Incoraggiati dallo zelo rivoluzionario, dal coraggio e dall’energia del loro leader Nikolaj Šcors (Yevgeny Samoylov), nel 1919 i contadini e gli operai si organizzano per sconfiggere i tedeschi e i nemici della rivoluzione.

Quasi sconosciuto in Italia e in Francia, ammirato negli USA e in Gran Bretagna, Šcors, diretto insieme alla moglie Julija Solnceva, si distaccò dalle precedenti opere di Dovženko e, forse proprio per questo, fu gradito anche dal Comitato Centrale del PCUS. La pellicola valse al regista il primo riconoscimento in Patria, il premio Stalin. La reputazione era di nuovo fuori discussione, al contrario di quanto accadde poco dopo ad Ejzenštejn.

Durante la Seconda guerra mondiale Dovženko tornò a scrivere alcuni racconti, “Mat” (“La madre”), “Otstupnik” (“Il rinnegato”), “Noc pered boem” (“La notte prima della battaglia”), e si dedicò per la prima volta al documentario con Bukovina, zemlja Ukrainskaja (Bucovina, terra ucraina, 1940) trenta minuti in cui il regista tratteggiò la quiete della campagna Ucraina. Fece seguito Liberation (Liberazione, 1940), tratto da un suo nuovo romanzo “Osvoboždenie”, che Dovženko realizzò nell’Ucraina occidentale guidando una troupe di documentaristi. Ma a seguito dell’Operazione Barbarossa, l’Unione Sovietica, colpevole di aver siglato il patto Molotov-Ribbentrop, venne trascinata da Hitler in guerra. Gli studi cinematografici di Mosca, Kiev e Odessa vennero spostati nel Caucaso, ad Alma Ata (oggi Almaty), e i cineasti provarono a continuare il loro lavoro.

16. La battaglia per la nostra Ucraina sovietica (1944)

Dovženko prima si unì alla lotta di Liberazione, dove tra l’altro collaborò col giornale del fronte sud-occidentale “Krasnaja armija” (“L’Armata rossa”), poi si impegnò nel campo che gli era più congeniale ovvero quello del cinema. Effettuò, infatti, numerose riprese di azioni belliche e partigiane in Ucraina, che gli permisero di realizzare, come supervisore artistico, un importante documentario militante girato dalla moglie Julija Solnceva con la collaborazione del poeta e drammaturgo Alexander Ostapovich Avdeenko: Bitva za našu Sovetskuju Ukrainu (La battaglia per la nostra Ucraina sovietica o La battaglia per l’Ucraina Sovietica, 1943). L’opera, partendo dalla pacifica vita della campagna rurale, mostrò l’orrore dell’invasione nazista e le eroiche gesta dell’Armata Rossa. Pellicola che valse a Dovženko una decorazione militare. Seguirono due nuovi documentari “patriottici”, Pobeda na Pravoberežnoj Ukraine (La vittoria in Ucraina o Vittoria sulla riva destra e l’espulsione degli invasori tedeschi fuori dai confini delle terre sovietiche ucraine, 1945), ancora una volta al fianco della moglie e Ridna krayina (Patria, 1945) dedicato all’Armenia.

Ma come molti altri grandi registi, Dovženko non riuscì a portare a termine alcuni progetti. Il primo, sul finire degli anni venti, fu la stesura di un soggetto per Charlie Chaplin. Un capolavoro che il cinema non vedrà mai. Purtroppo. Chaplin, infatti, era un estimatore del regista ucraino e alla visione di Arsenale e La terra affermò: “Il cinema slavo ha finora dato al mondo del cinema un solo grande artista, pensatore e poeta Aleksandr Dovženko”. Il secondo progetto abbandonato riguardò la trasposizione cinematografica del racconto di Nikolaj Gogol “Taras Bul’ba” (poi portato sul grande schermo da Alexis Granowsky nel 1936, da J. Lee Thompson nel 1962 come Taras il magnifico ed, infine, nel 2009 da Vladimir Bortko). Il terzo grande progetto abbandonato da Dovženko fu, probabilmente, il più doloroso.

17. dopo Stalin anche Nikita Chrušcëv si schierò contro le opere di Dovženko

Durante la Seconda guerra mondiale, il regista aveva iniziato a scrivere la sceneggiatura di un film che si sarebbe dovuto intitolare Ukraina v ogne (Ucraina in fiamme) che trattava temi tabù: la fame, l’ingiustizia e la crudeltà nell’Ucraina durante il biennio 1930-1932, durante gli anni della collettivizzazione. Nikita Chrušcëv, all’epoca Segretario del Partito comunista in Ucraina, propose al regista di riscrivere la sceneggiatura cercando di individuare la figura di un eroe. Iosif Stalin, il 31 gennaio 1944, quando l’Armata Rossa aveva ormai liberato tutto il territorio occidentale dalla presenza nazista, convocò Dovženko durante una seduto da Politburo. La sceneggiatura venne giudicata “un attacco aperto alla politica del Partito, l’espressione di un nazionalismo pesantemente antisovietico […] una falsificazione della storia ucraina” fino al colpo di grazia “era anti-leninista e propagandava l’ucraino anziché il collettivo sovietico”. Venne espressamente vietata la trasposizione cinematografica e fu perfino vietato parlarne. Per Dovženko, comunista convinto che pensava di essere entrato nelle grazie di Stalin, fu un colpo tremendo, anche perché il “capo supremo” ordinò di “non pubblicare le opere di Aleksandr Dovženko nella stampa civile e militare senza un permesso speciale per ogni singolo caso”.

Incredulo e deluso il regista iniziò a lavorare per la Mosfilm, impegnandosi parallelamente nella stesura di diversi copioni: “Povest plamennych let” (“Il racconto degli anni di fuoco”), “Zolotye vorota” (“Le porte d’oro”), “Rabstvo” (“Schiavitù”). Nessuno vide mai la luce. Nel 1944 Dovženko iniziò anche a scrivere un dramma teatrale, “Zhyttya v rozkviti” (“La vita in fiore”), sul biologo russo Micurin. Quel dramma divenne poi un film biografico e riportò il regista dietro la macchina da presa dopo oltre tre anni di inattività. Micurin usci nelle sale il primo gennaio 1949.

18. Micurin (1949)

Nella pellicola, la prima a colori del regista, viene raccontata la vita dell’eccentrico e cocciuto Ivan Vladimirovic Micurin (Grigorij Belóv) agronomo, botanico e genetista contrastato dalla chiesa, odiato dagli accademici che lo considerano “un misto tra Tolstoj, Kropotkin e Darwin” e ostacolato dalla burocrazia zarista. Nonostante il clima intorno a lui, rifiuta i soldi americani che lo vorrebbero negli USA e continua a lavorare in Russia. Col la Rivoluzione del 1917, le sue teorie sulla selezione botanica e sull’ibridazione vengono rivalutate.

Tutto molto bello, tutto molto falso. La lavorazione, infatti, non fu semplice e la censura si fece sentire. Micurin (Dolgoe, 27 ottobre 1855 – Micurinsk, 7 giugno 1935) aveva dedicato i suoi sforzi alla realizzazione di piante basate su innesti fra specie non apparentate tra loro, in modo da ottenere alberi capaci di resistere al freddo siberiano e al caldo del sud. Stalin aveva bocciato le idee del biologo sposando quelle di Trofim Lysenko (a lungo presidente dell’Accademia pansovietica Lenin delle scienze agrarie), che di li a poco si rivelarono sbagliate. Il film fu, pertanto, pesantemente modificato: non vennero mostrati gli attriti del biologo col PCUS che più volte lo convocò, venne ingigantita la sua testardaggine enfatizzata dalla bellissima musica di Dmitrij Šostakovic, vennero insinuati spunti autocritici utili a far credere che Lysenko fosse l’ideale continuazione di Micurin, e poco importa se le cose non erano andate affatto così.

Nonostante queste pesenti ingerenze, con Micurin Dovženko riuscì a riflettere sulle difficoltà di un genio nel rapportarsi con i contemporanei, a raccontare il rapporto dell’uomo con la natura (“né crudele né buona”) e utilizzare “il colore in chiave lirica ed espressiva con risultati di grande intensità” (Mereghetti), a commuovere rievocando il rapporto di Micurin con la moglie (Aleksandra Vasilyeva) paragonato al passare delle stagioni. Nella pellicola anche il futuro regista Sergej Bondarcuk (Belozërka, 25 settembre 1920 – Mosca, 20 ottobre 1994) che esordì come attore nel ruolo di un “selezionatore degli Urali”.

19. Micurin il film sonoro più conosciuto del regista

Il risultato finale non soddisfò Stalin che avrebbe voluto un ritratto meno “intimista”, ma la musica, i colori, i grandi temi dell’amore e della morte, della natura e della Rivoluzione fecero di Micurin un film quasi visionario, nonché il più noto del regista dai tempi del muto che valse a Dovženko il Premio Stalin e nel 1950 il Premio nazionale degli artisti sovietici. Fu l’ultimo che Dovženko riuscì a completare.

Successivamente al regista venne affidato il compito di adattare un libercolo di Annabelle Bjucar, addetta dell’Ambasciata USA a Mosca che denunciò le attività di spionaggio. Tutto era pronto per girare Prošcaj, Amerika! (Addio America, 1951). La giornalista Anna Bedford (Lilja Gricenko), di stanza all’ambasciata USA a Mosca, scopre che sia alcuni suoi colleghi sia, soprattutto, i suoi superiori, sono coinvolti in attività illegali di scambio di informazioni riguardanti segreti militari. Si convince così della bontà del socialismo nonostante la propaganda americana. E quando il collega Howard (Nikolaj Gricenko), che condivideva le sue idee, viene fatto uccidere dai suoi stessi compatrioti, Anna risce ad andare negli Stati Uniti, attraversati da un’ondata di anticomunismo che rasenta la paranoia ossessiva, e tornata in URSS, denuncia i sopprusi americani in un libro.

20. Addio America, l’ultimo film di Dovženko. Rimasto incompiuto venne montato solo nel 1996

Benché lontano dallo spirito poetico di Arsenale e La terra, per Dovženko Prošcaj, Amerika! doveva rappresentare una testimonianza sulla guerra fredda e sulla circolazione delle spie tra le due superpotenze, ma il regista riuscì a girare solo gli interni poiché Stalin bloccò la produzione, lasciandoci il rimpianto per le riprese agresti mai girate che, a giudicare dagli appunti, erano quelle a cui Dovženko teneva di più. La lavorazione fu interrotta e tutto il materiale sequestrato. Un tema simile non poteva contemplare la benché minima ambiguità. I circa settanta minuti girati vennero poi montati nel 1996 da Igor Bityukov, che seguì scrupolosamente il copione originale e gli appunti del regista, aiutato dal critico Rostilav Jurenev (in Italia si è visto su Fuori Orario).

Aleksandr Petrovic Dovženko morì di infarto il 25 novembre del 1956 nella sua dacia di Peredelkino (un complesso a sud di Mosca) lasciando incompiuta la sua ultima opera Poema o more (Il poema del mare), che, utilizzando come sfondo la vicenda della costruzione della centrale idroelettrica di Kachovka sul fiume Dnepr in Ucraina, riprendeva il tema dell’amore per la natura e per la propria terra. Il film venne realizzato dalla moglie Julija Solnceva nel 1958 che seguì minuziosamente gli scritti del regista. Il poema del mare valse postumo a Dovženko il Premio Lenin per la sceneggiatura letteraria nel 1959. Da segnalare che la Solnceva portò sul grande schermo anche altre sceneggiature del marito: Povest plamennych let (Il racconto degli anni di fuoco, 1960), Zacarovannaja Desna (La Desna incantata, 1964) e Nezabyvaemoe (L’indimenticabile, 1968). L’attrice e regista morì a Mosca il 29 ottobre 1989, venne sepolta accanto al marito nel cimitero di Novodevicij.

21. Aleksandr Petrovic Dovženko il più poetico tra i registi sovietici

Dovženko, che nonostante Stalin continuò ad essere comunista fino alla fine (anche se nel 1923, per un errore burocratico, venne espulso dal Partito), cantò la bellezza della sua terra e del suo popolo con accenti genuini e sinceri. Come scrisse Viktor Šklovskij: “I suoi film sono opere di pittura percorse continuamente da un canto. Il canto esalta sempre la vita, nel canto è sempre presente la voce dell’autore. Perfino il canto epico può essere lirico: perché non contiene solo la visione del mondo, ma anche il modo in cui l’uomo medita su questo mondo”.

redazionale

Bibliografia

“Anche il trattore ha il suo carattere” – Stampalternativa

“Al riparo dal ‘Sole dell’Avvenire’ di Giuseppe Russo

“Memorie degli anni di fuoco” di Aleksandr Petrovic Dovženko – Mazzotta

“Il cinema russo e sovietico” di Giovanni Buttafava – Marsilio

“Da Caligari a Hitler. Storia psicologica del cinema tedesco” di Siegfried Kracauer – Lindau

“Gli uomini di Stalin” di Simon Sebag Montefiore – Rizzoli

“Storia del cinema” di Gianni Rondolino – UTET

“Il Mereghetti. Dizionario dei film 2017” di Paolo Mereghetti – Baldini & Castoldi

Immagini tratte da: immagine in evidenza da ru.wikipedia.org e Screenshot del film La terra, foto 1 da nv.ua, foto 2, 3 da uk.wikipedia.org, foto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 29 screenshot del film, foto 12 da it.wikipedia.org, foto 17 da en.wikimedia.org, foto 21 da ru.wikipedia.org