Emanuele Severino aveva una voce profonda e potente, dotata di una musicalità ipnotica, che sapeva ammaliare gli ascoltatori. Parlava adagio, ma non troppo lentamente, e le pause erano scandite da un particolare modo di far schioccare le labbra e il palato che, una volta udito, non era facile da dimenticare. Questi intervalli servivano a segnare il ritmo, a far prendere fiato e a riorganizzare le idee a chi fin lì era giunto. Non certo a rivelare un’esitazione del pensiero che sembrava fluire nelle sue parole con continuità e consecutività inesorabili. Il ricordo di Severino inizia dalla voce, perché è certo la voce quella che ci viene affidata da chi scompare e, anche da morto, continua a parlarci, nelle circostanze intenzionali della memoria, come in quelle intermittenze pensose e involontarie della vita quotidiana in cui non siamo mai soltanto noi stessi, ma il teatro silenzioso delle voci altrui. Soprattutto delle voci di chi non è più, come si suol dire, contravvenendo così, nelle espressioni del linguaggio comune, al più ostinato degli asserti severiniani, quello che avverte nell’affermazione del non essere di un essente lo stesso effetto di una stecca nell’esecuzione di una partitura musicale.

Alla voce è legato un nitido ricordo degli anni veneziani, quando chi scrive era fra gli studenti del corso di filosofia teoretica. Corsi che Severino teneva all’Università di Ca’ Foscari da quando era stato costretto a lasciare, nel 1969, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in seguito al Processo con cui la Congregazione per la dottrina della fede – nome postconciliare del famigerato Sant’Uffizio -, aveva dichiarato l’essenziale incompatibilità fra i suoi scritti e la rivelazione cristiana. Per molti anni, il martedì sera, Severino faceva lezione fino alle ore 20, nell’Aula A della facoltà di lettere e filosofia, ricavata nell’antico monastero di San Sebastiano, vicino al Canale della Giudecca. Non c’erano treni, non c’erano bus o vaporetti, allora, che facessero abbandonare il campo anzitempo. Chi scrive ricorda ancora l’aula lunga, ridisegnata da Carlo Scarpa, con quelle finestre che sembravano feritoie per i fucili di un fortilizio tanto erano strette. Accalcati e accaldati, studenti e semplici uditori seguivano Severino che con la sua voce bassa, con quel suo lieve ma inconfondibile accento lombardo, iniziava a smontare quello che per lui, allievo a sua volta della grande scuola di Gustavo Bontadini, era il «canone» della filosofia occidentale: la Repubblica di Platone, la Fisica e la Metafisica di Aristotele, la Critica della ragion pura di Kant, la Scienza della logica di Hegel. Una sera, mentre Severino era nel pieno della sua lezione, ci fu un black-out e restammo tutti al buio, ma il filosofo continuava a parlare. Malgrado non si vedesse niente, tutti rimasero al loro posto ad ascoltare quella voce che continuava a parlare nel buio.

Le sue lezioni avevano un movimento lento, sinuoso, circolare e centripeto. Al centro sapevano isolare le poche parole decisive di un testo, dense, spesse e inizialmente così ovviamente coerenti, precise, da sembrare inattaccabili. Ma era solo la prima impressione, il senso comune filosofico, che, sottoposto al suo pensiero, sembrava, presto, insostenibile. L’abilità del «maestro», come lui non amava farsi chiamare, ma come affettuosamente lo chiamavano gli allievi già a quel tempo, e che poi è diventato l’epiteto d’obbligo fra i cultori del suo pensiero, stava nella sapiente aspettativa che coltivava negli ascoltatori, nella suspence teoretica che sapeva innescare, rendendo partecipi di un’argomentazione ardita, talvolta temeraria, sempre carica di quella radicalità estrema che gli consentiva, spesso, di sfiorare i bordi del mondo o di sprofondare nella vertigine dell’insondabile. Qui la pars destruens della sua filosofia, che mostrava il continuo slittamento semantico delle parole del lessico filosofico contenuto nei grandi testi della filosofia occidentale, si rovesciava nella pars construens, nell’affascinante teoria che ripetendo, in un nuovo contesto, le antiche parole di Parmenide, diceva l’eternità di tutte le cose.

Al «canone» filosofico si aggiunsero, solo in seguito però, negli anni Novanta, i poeti: Eschilo, a cui dedicò Il giogo (1989) e il lavoro di ritraduzione dell’Orestea, e Leopardi, che gli ispirò il dittico de La poesia e il nulla (1990) e di Cosa arcana e stupenda (1997) e, più di recente, In viaggio con Leopardi. La partita sul destino dell’uomo (2015).

Tutti i libri maggiori della vasta opera severiniana, dal capolavoro giovanile, La struttura originaria (1958), scritto a 29 anni, a Essenza del nichilismo (1972), che è forse il più noto e conosciuto, ma che gli costò più di qualche equivoco intorno alla nozione di «nichilismo», fino alle opere della maturità – Destino della necessità (1980), Oltre il linguaggio (1992), Tautòtes (1995), L’anello del ritorno (2000) -, e a quelle della vecchiaia, La gloria (2001), Fondamento della contraddizione (2005), Oltrepassare (2007), La morte e la terra (2011), Intorno al senso del nulla (2013), Testimoniando il destino (2019), nascono e tornano alle lezioni e a questo sforzo titanico di comunicazione che ripete il movimento dell’incalzare della domanda e della risposta, l’indissolubile bisogno della verità di darsi attraverso l’errore. Pensare sarà pure il bagliore del diamante dell’essere, ma ciò che non è né atto né volontà si dà nell’imprecisione del linguaggio, nell’errabondo dialogare umano, nelle intermittenze che Pascal seppe cogliere nella più vera delle sue Pensée: «pensiero sfuggito: volevo scriverlo; scrivo invece che mi è sfuggito». Per questo la lezione più attesa, con Severino, era quella della «discussione». Ogni due lezioni Severino smetteva di interrogare i testi e si faceva interrogare dagli studenti, coinvolgendoli nel gioco delle argomentazioni, sfidandoli nel mettere alla prova le sue teorie. Talvolta con l’ingenuità di quel tale che, davanti a Zenone di Elea, il filosofo che negava il movimento, si mise furiosamente a camminare su e giù per dimostrarne la realtà. Si suole spesso citare il detto di Kant, che diceva ai suoi allievi «io non vi insegno la filosofia, io vi insegno a filosofare». Ecco, Severino, malgrado l’indiscussa originalità della sua filosofia, che da tempo sono disposti a riconoscergli anche i critici più ostinati, non credo volesse creare una scuola di epigoni e di replicanti, quanto provocare al pensiero nelle forme più radicali, al bordo de mondo.

La filosofia è la messa in discussione dell’ovvio. Per Severino tutto parte dal senso di quell’ovvio che, anche etimologicamente (obvius, «ciò che ci viene incontro»), significa ciò che appare come la via scontata, quella che non ci si accorge neanche di percorrere. Ecco, per scalzare quell’ovvio, per Severino bisognava ritornare molto indietro, prima della filosofia, a Parmenide che, parlando anche lui di vie e di sentieri, ne indicava uno non percorso dai mortali dalla doppia testa, quello dell’essere. Ma allora, il senso dell’essere non è nient’affatto ovvio. È un essere, per riprendere le parole di Parmenide e del suo Poema, ánarchon, senza principio, come si suole tradurre, tradendo, senza dubbio almeno in parte, il significato cosmico-politico che l’arché assume nel contesto del pensiero della sapienza greca.

L’essere è anarchico significa che non si può assoldarlo a nessuna ideologia, a nessuna metafisica di salvatori e salvati. Arché nel greco classico significa «principio», ma, com’è noto, anche «ordine» nel senso di «comando». La rivoluzionaria concezione dell’ontologia che viene proposta dal Ritornare a Parmenide di Severino libera dalle antiche archaì, che tuttavia continuano a ripetersi fino a oggi, ossia dai falsi legami delle potenze e delle gerarchie del potere. Questi legami non possono essere comandati e, in seguito al comando, ordinati. Invece, l’ordine dell’essere, cioè la costellazione infinita dei suoi legami, è già da sempre nella determinazione stessa, senza dipendere da alcuna matrice, da alcun fondamento o condizione, da alcun controllo e imposizione sovrana, da alcun salvatore dei fenomeni o delle anime. L’essere, manifestazione ospitale di ciascun esserci, è, in questo modo, nella sua necessaria singolarità (nel suo destino, come Severino preferiva dire) assolutamente libero e intrinsecamente sciolto da ogni disciplina. È questo il panorama vertiginoso, al limite del senso, che la filosofia di Severino dischiude alla fine di un equivoco lungo tanto quanto un’intera epoca del pensiero.

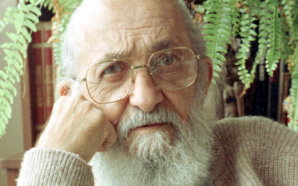

ANDREA TAGLIAPIETRA

foto tratta da Wikimedia Commons